2022年2月27日日曜日

増える「空き家」、耕作放棄地と結べないか?

2022年2月20日日曜日

憲法改正の新たな視点 参議院を”地方自治の砦”に

連日、国会審議の模様が報道されている。予算案はまもなく衆院を通過し参院の審議に付される動きだ。参院ではより深掘りの審議が望まれる。

ただ、参院の可否に関わらず、年度末に予算は成立する。どこか無力感はないか。憲法上の定めによるが、予算に限らず他の案件でも参院は衆院のカーボンコピー視されがちだ。両院とも与党が多数を占めている場合は余計そうである。

もう少し充実した審議のできる国会に変えられないか。そこで2つ提案したい。

1つは、衆参両院の役割分担を見直したらどうか。例えば、政権選択は衆院で行い、参院は「再考の府」「良識の府」として異なる観点から審議する。衆院は予算案や法案の中身、参院は決算や行政監視に重点を置くような運営が考えられる。

予算は政策を凝縮したものだが、政策のPDCAサイクルからいえば、P(形成)は衆院中心、C(チェック)とA(見直し)は参院中心といった分担はどうか。既に日本は右肩上がり社会は終焉しており、これからの右肩下がり社会は「あれもやります、これもやります」式の政治は通じない。「あれをやめます、これを見直します」式の政治への切り替えも必要となってくる。CとAの場面が重要度を増してくるとみてよい。

もう1つは、“地方のことは地方で決める”地方主権型の国づくりをめざす日本。だが、行政社会主義国家ともいわれる中央集権的な色合いがなかなか消えない。もっと分権化を進めて身近な地方の政府が意思決定できる仕組みに変える必要がある。

2000年以降、そうした視点で改革を始めたが、いま停滞している。

「地方分権」は、行政権を国から地方に移すことと考えがちだが、それ以上に自治権拡充にとって大事なのは立法権の移譲だ。この立法権の移譲は政策、制度の企画立案権の移譲と言ってよい。この企画立案権を国から地方に移すにはどうすべきか、分権改革の基本的な課題はここだ。

◇

それには中央集権的な法令がこれ以上増えることを抑制し、地方自治を不当に制約している既存の法令等の改正を進めることが不可欠だ。これをより確実に実現していくためには、国の立法過程に地方の意見を有効に投入できる恒常的な仕組みをつくる必要がある。「参議院を地方代表の砦」にできないか。

日本の行政活動の3分の2は地方が担っている。これから参議院の独自性は「地方の国政参加の場」、それを明確にするのが1つの改革方向ではないか。

例えば、ドイツには一院制の連邦議会とは別に、副次的な立法審査機関として各州の代表で構成される「連邦参事院」がある。連邦議会を通過成立した内政に関わる法案は必ず連邦参事院の審査に付され、この連邦参事院で修正・否決された場合は、もう一度連邦議会の再議に付され、その再議決によって確定する仕組みにある。

連邦参事院に連邦議会の議決を拘束する権限までないが、地方に関わる案件は地方の意見を反映しない限り、そのままは成立しない抑制機能を持たせている。これがヒント。今の二院制を前提に日本の参議院改革を考えると、分権国家づくりを国政の場で担保する仕組みを入れ込む、こが再考の府にふさわしい参院の姿ではなかろうか。

国会議事堂の中に「地方自治の砦」を築く、そうした改革を新たな国のかたちとして考えられないか。動き出した「憲法改正」の論議ではそうした視点もぜひ加えて欲しい。

#国会改革 #憲法改正 #地方分権

2022年2月19日土曜日

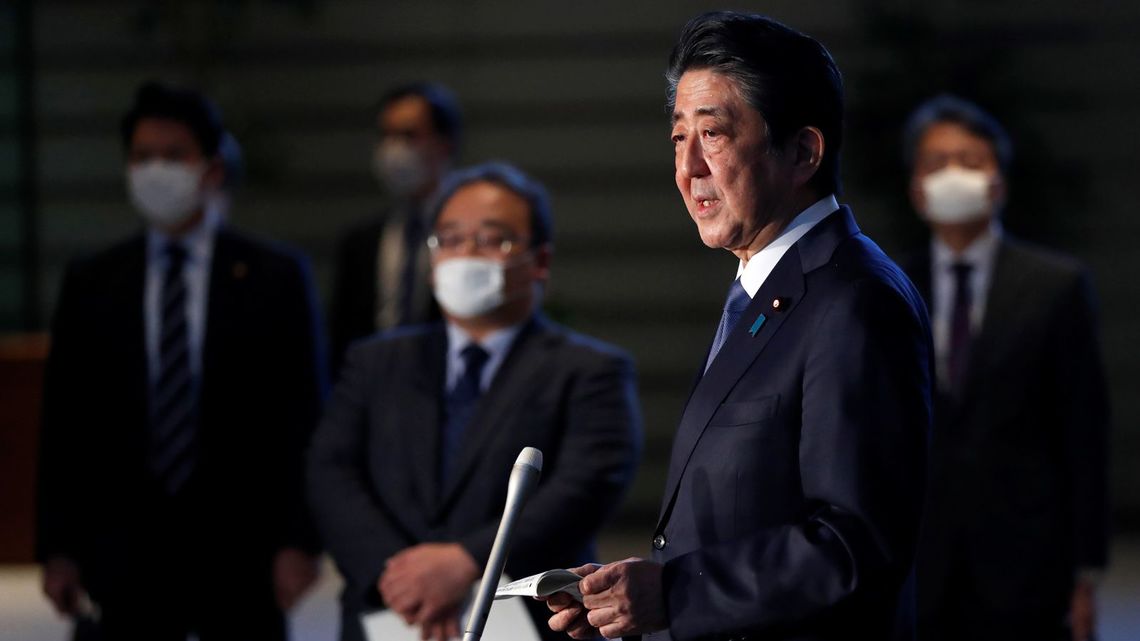

“緊急事態”を理由にする拙速な改革の罠。国の指揮権強化でうまく動くか

新コロナ禍の対応で保健所、病院の機能不全が露呈した形になった。そうしたこともあり、保健所に対し国が直接指揮命令できる仕組みを考えようという話が出てきそうだ。岸田首相は総裁選の時から「健康危機管理庁」の創設を提唱している。

国には「大規模感染流行時には、国がより明確かつ強固な司令塔となり、かつ地域の現場に至る各関係機関が必要な対策を遅滞なく、統一的に講ずる必要があり、有効な指揮命令系統の確立とその徹底こそが焦眉の急」(国の行革推進本部)という認識がある。

こうしたことから、例えばだが、緊急時に一時的に自治体が所管する保健所を国の保健所と読み替え、国の大臣が直接府県や政令市、中核市、特別区の保健所に指揮命令できる「国の出先機関化」するということもイメージされる。それでうまく動くのか。

確かに日本は2000年の地方分権一括法の施行以降、国が地方に通達(命令)を出せない仕組みになっている。双方は役割の異なる対等な政府間関係にあるという認識からだが、国側からするとそれは不自由であるということなのかも知れない。

だから、ざっくり言うと2000年の地方分権改革以前の国と地方の関係、上下主従の関係にあった機関委任事務制度下の中央地方関係に戻すべきだ、国が優位の立場に立ち地方を指揮監督する、分権改革以前に回帰すべきだと言っているようにみえる。

だが、国民に身近な生活の場で感染症は起きている。コロナ感染症は政令市、中核市、特別区という大都市(国民の約5割が住む)で80%以上発症している。

いまの国の対応、縦割り行政と責任の所在が発揮しない省庁体制に任せるより、ここはむしろ、大都市自治体に権限、財源を移譲・強化して自治体主導の体制を明確にした方が迅速で痒いところに手が届くのではないか。政令市など府県の権限を併せ持つ都市自治体の権限強化が望ましい方向と考えるがどうか。

いま全国20政令市で構成する政令市長会は特別自治市(いわゆる特別市)を提唱している。もちろん、これは感染症の問題を視野に言っている訳でないが、昭和31年の制度創設から半世紀以上経ち、制度の不備、機能不全が目立つからの提言だ。

これはいわゆる大阪都構想と違う。大阪の場合、大阪市を廃止し広域的な仕事と財源を

大阪府に集約する構想だが、「特別市」構想(筆者はこう呼ぶ)は逆のアプローチで、政令市がこれまで県が持っていた権限、財源を担う、さらに強化し自立する改革案だ。

警察や府県税など都道府県の業務と財源を市に移し、都道府県から事実上独立した特別市をつくるというもの。特別自治市と呼んでいるが、これは戦後地方自治法でひと時認められた「特別市」を復活させる構想に近いもの。

こうした強い権限構成の特別市に府県と連携し医療機関に対する指示命令権などを付与することで、感染源となっている大都市の問題処理が可能となる。この考え方に中核市や特別区の権限強化を加えてもよい。

要は国民から遠い政府、統計数字でしか動きを読めない中央省庁より、生活に密着した現場自治体の自治権を強化して緊急事態を乗り切る方が有効ではないか、ということだ。

2022年2月17日木曜日

“稼ぐまち”が地域を変える~落ち葉で年2億6000万円も!

「来てよし、住んでよし、食べてよし!」まちづくりの3大鉄則はこれ。

だが、安倍政権からここ10年の“地方創生”はどうも地域に主体性が見えない。端的にいうと、各地に「稼ぐまちが地方を変える」という発想がどれぐらいあるだろうか。“落ち葉”で1年間に2億6000万円も稼ぐある町が徳島にあるが、まだこれは例外。

国は地方創生本部を通じ補助金、交付金、計画提出などあの手この手で地方を引っ張り上げようと躍起だが、地域の内発力を引き出す発想に欠けるなら、うまく行くまい。

肝心の自治体にも、長らく国依存が続いてきたこともあって“執行あって経営なし”の体質が染みついており、地方創生は自ら「稼げるまち」を創り上げることだという発想への切り替えがなかなか行えていない。

もとより、戦後の国と地方の仕組みがそれを眠らせてきた面がある。国が政策官庁、地方は事業官庁。政策づくりは国の各省、その仲介卸売業が府県、市町村は小売業を営む所というしくみ。そうした統治のしくみの中、地方は自ずと事業官庁の体質に染まった。これを2000年から「地方のことは地方で決める」と分権化したが、地元の自治体がわが地域の創生本部だ、政策官庁だという発想の切り替えには未だなっていないい。

この先も人口減少が続き各自治体の懐は厳しくなっていくが、カネ集めとなると、国から補助金、交付金をより多く引き出す陳情・請願を繰り返すか、年間100億円でも200億円でも集めようと、首長が先頭に立ってなりふり構わず「ふるさと納税」をかき集める手法に手を染めるか。これまでの行動様式からは、そうした方法しか見当たらない。

だが、、こうしたヒントはどうか。日本とアメリカの違いはあるが、アメリカの自治体は地域開発が大きな仕事。ただ、まちづくりは官主導ではなく民主導、特に不動産オーナーが引っ張るケースが少なくない。彼らはみな積極的に地域に投資する。それは「自らの資産価値を高めるため」という理由だが、地域で優良なテナント、稼げるショップ運営者に入ってもらう、それには建物やその地域を少しでも魅力的に見せ、地域の外からも招かなくはならない。

そこで投資する。魅力的なショップが幾つも揃えば各ビル、そのエリアの魅力は高まり、地元の価値がぐんと上がり、客が多く集まってくる。結果、賃貸料は上がりオーナーは潤い、自治体に固定資産税、住民税が多く入りサービスに回せる。こうした好循環を生み出す設計を後押しするのが自治体の役割という訳。

日本でも1920年代、大阪市の都市経営もこれだった。街に路面電車を引いて回りに地価が上がったら納付金で納めてもらう。それを原資に自治体はまた路面電車を延ばす。

そこがいま忘れ去られているのではないか。この先、日本は少子高齢化で相対的に地方の価値が高まる。自然は豊か、物価は安い、農業に勤しむ機会もある―との理由で。既に大都市の会社を定年退職した団塊世代が地方へ向かう「帰農現象」が起きている。この流れを加速する受け皿を用意する。

75歳まで年金は要りません。自前で自活し地域創生に取り組む姿を産もうとの意気込み。介護や医療といった地域内でしか提供できないシルバーサービス需要に応える仕組みも構想したい。シルバー産業は地域経済を活性化する。これまで公共事業で生計を立ててきた人は介護施設で働く、集団で農地を手に入れ産地形成を試みることはできないか。

産直時代を逆手に取って、多方面で都会の消費者と産直で結べないか。発想は田舎にあって都会にないもの。蛍でも、楓の葉でも、ウド、ゼンマイでもよい。農山村で無価値と思っているモノが都会では大きな価値を生む。カブトムシ、こぶな1匹1000円でも都会の子供らは欲しがる。

こうした地域でニュービジネスをどんどん創る。地方創生の1つのポイントはここだ。

政府は今の集権型ではなく、分権型の地方創生に発想を切り替え、地方創生本部はこうした動きにひも付きなし奨励金をポンと出したら。地元の自治体がこれをさらに応援する。

“稼ぐまちづくり”―それが地域を変え、地方を変え、日本を元気にする。そうした地域が日本創生の担い手だという発想を広めたい。

#地方創生 #稼ぐまち

ホームページ:https://www.sasakinobuo.com

ブログ:https://www.sasanobu.blogspot.com